Grundlage für unser demokratisches Gemeinwesen und ein Leben in Freiheit

Das Grundgesetz wird 75

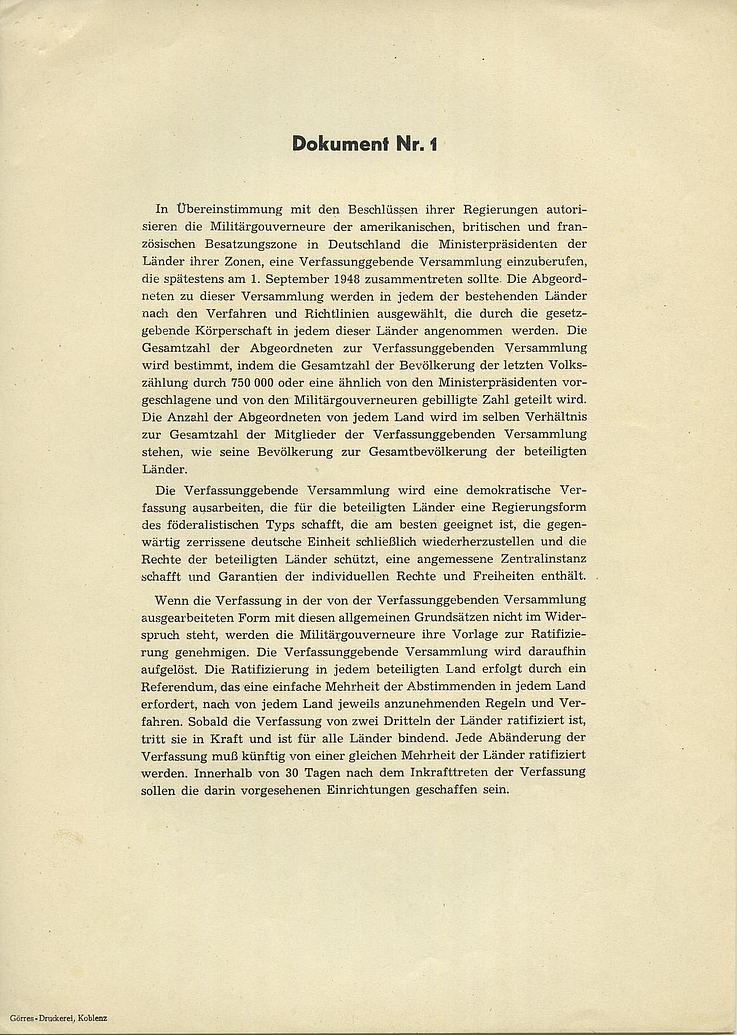

Am 23. Mai 1949 wurde in Bonn vom Parlamentarischen Rat das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland verabschiedet. Vier Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges konnten sich die drei von den Westalliierten Mächten besetzten Zonen eine freiheitliche Verfassung geben.

Auf der Basis der freiheitlichen deutschen Verfassungstraditionen wurde mit dem Grundgesetz eine Basis für den neuen demokratischen deutschen Staat geschaffen.

spuno; ©HSS; AdobeStock

Verfassungsgebung unter großer Bedrohung

Die Eingliederung in die Hemisphäre westlicher Demokratien war die Voraussetzung für die Staatsbildung unter demokratischen Vorzeichen, die anderen Teilen Europas vorenthalten blieb. In den von der Roten Armee besetzten Teilen des Kontinents wurde die Schaffung freiheitlicher Demokratien immer mehr erschwert. Es etablierten sich „Volksdemokratien“, die von den kommunistischen Parteien beherrscht wurden. Auch die „Sowjetische Besetzte Zone“ (SBZ), die sich erst nach der Staatsgründung in Westdeutschland als DDR konstituierte, beteiligte sich nicht an der Ausarbeitung einer freiheitlichen Verfassung für Gesamtdeutschland. Mitten durch Europa ging ein „eiserner Vorhang“, wie das Winston Churchill schon im März 1946 formuliert hatte, hinter dem sich der Herrschaftsanspruch der KPdSU unter der Führung Josef Stalins immer deutlicher zeigte.

Eine pluralistische, freiheitliche Demokratie konnte nur im Westen geschaffen werden. Die Besatzungszonen der USA, Großbritanniens und Frankreichs und dann die Bundesrepublik Deutschland gehörten zum Glück dazu. Das Grundgesetz war Ergebnis dieser Einbindung in eine Allianz westlicher Demokratien unter Führung der USA und gleichzeitig Ausdruck des Willens, auf der Basis der freiheitlichen deutschen Verfassungstraditionen eine Basis für einen neuen demokratischen deutschen Staat zu schaffen.

Am Geburtstag des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, das im Kern auch nach 1990 für das wiedervereinigte Deutschland Gültigkeit behielt, sollte man sich die Bedrohungslage vor Augen halten, vor der es entstanden ist: Im Herrschaftsbereich der Sowjetunion waren freie Wahlen immer weiter erschwert und bürgerliche, konservative, liberale und sozialdemokratische Parteien verboten oder an den Rand gedrängt worden.

SED-Blokade und westliche Luftbrücke

Schon am 24. Juni 1948 – noch vor Beginn der Arbeit des Parlamentarischen Rats – hatten die Truppen der Roten Armee die Zufahrtswege nach Berlin gesperrt. Die demokratischen Parteien sollten unter Druck gesetzt und die westlichen Besatzungsmächte vertrieben werden. Der Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung mussten unter kommunistischem Druck in den Westteil der Stadt ausweichen. Die SED setzte im Osten einen Gegenmagistrat ein; die für Dezember 1948 angesetzten freien Wahlen wurden boykottiert. Die Westalliierten starteten daraufhin eine Luftbrücke, mit der bis September 1949 in über 270.000 Flügen lebenswichtige Güter in die Stadt geflogen wurden, ohne die Berlin nicht überlebt hätte. Offiziell aufgehoben wird die Berlin-Blockade durch die Sowjetunion erst am zwölften Mai 1949, als die Verkündigung des Grundgesetzes unmittelbar bevorstand. Die Verabschiedung des Grundgesetzes und die folgende Gründung der Bundesrepublik Deutschland war daher ein entscheidender Schritt der Konsolidierung des Westens.

Seitdem war klar: Eine wirkliche freiheitliche Demokratie kann nur in der westlichen Hemisphäre etabliert werden. Bis zum Zerfall der Sowjetunion im krisengeschüttelten Russland 1989/90 hat sich daran nichts geändert. Für die heutige weltpolitische Lage und den Zustand der Demokratien in Europa ist die Entwicklung in Russland einmal mehr ein entscheidender Faktor für Bestand und Entwicklung freiheitlicher Demokratien.

Das Grundgesetz: Gründungsurkunde des freien Deutschland

Für das Grundgesetz wurden die Erfahrungen aus dem Scheitern der Weimarer Republik zu zentralen Elementen. Gleichzeitig wurden wichtige freiheitliche Elemente aus der Weimarer Reichsverfassung von 1919 wiederaufgenommen. Die parlamentarische Demokratie wurde in Bonn durch wesentliche Änderungen neu akzentuiert: Auf die Möglichkeit von Plebisziten und einen (ebenfalls direkt gewählten) Staatspräsidenten wurde verzichtet. Stattdessen wurde an den Anfang des Grundgesetzes ein verbindlicher Katalog an Grundrechten gestellt, deren Einhaltung von einem Verfassungsgericht überwacht werden sollte.

Die Stabilität der Regierungen wurde durch die Einrichtung eines konstruktiven Misstrauensvotums unterstrichen; eine einmal gewählte Bundesregierung sollte nicht durch kurzfristig sich findende, „negative“ Mehrheiten abgewählt werden können. Eine Zersplitterung des Parteiensystems sollte verhindert werden, was später zur Fünf-Prozent-Sperrklausel führte. Parteien, die die demokratische Ordnung bekämpfen, sollen verboten werden können. Diese und viele andere Regelungen haben dazu geführt, dass das Grundgesetz bald zu einer anerkannten und akzeptierten Grundlage des neuen westdeutschen Staates wurde.

Provisorium, Magnet, Vorbild

Für den Osten Deutschlands war dies ein wichtiges Signal: Das Grundgesetz war einerseits als „Provisorium“ konzipiert, dem andere Teile des Landes nach freiheitlichen, demokratischen Wahlen ebenfalls beitreten konnten. Außerdem war des Architekten des Grundgesetzes wichtig, dass es quasi als „Magnet“ dienen kann – ein Vorbild, dem andere Länder hinter dem Eisernen Vorhang zwar aktuell nicht nacheifern konnten, das aber seine Wirkung bereits durch seine bloße Existenz entfalten konnte.

Anders als in den Staaten hinter dem Eisernen Vorhang ermöglichte das Grundgesetz in der Praxis die Etablierung einer parlamentarischen Demokratie, mit wirklich freien, gleichen und geheimen Wahlen. Es ist de facto eine vollwertige Verfassung, die nach 1990 vielen Staaten des ehemaligen Warschauer Pakts als Vorbild diente. Der antiextremistische Konsens, der sich bei der Entstehung wie der späteren Wirkung des Grundgesetzes deutlich erkennen lässt, hat bis heute dazu geführt, dass die Feinde der Demokratie diese freiheitliche demokratische Ordnung nicht abschaffen können – jedenfalls nicht mit legalen und friedlichen Mitteln.

Für die Zukunft sind nicht nur die Verfassungsorgane der Bundesrepublik Deutschland, sondern die Bürger selbst aufgefordert, alles Mögliche dazu beizutragen, dass dies auch so bleibt.

Kontakt

Leitung